지리산 횡단도로를 뱀사골쪽에서 성삼재를 넘어 천은사를 거쳐 구례에 접어들었다. 풍수지리학적으로 금환락지라 일컷는 토지면 오미리의 전통 한옥 "운조루"와 "곡전재"를 둘러 본다.

운조루

지정번호 | 중요민속자료 제8호

지정연도 | 1968년

소재지 | 전남 구례군 토지면 오미리

건립시기 | 1776년(영조 52년)

운조루란 이름은 도연명陶淵明의 시詩 귀거래혜사歸去來[兮]辭라는 칠언율시에서 머리글자만 따온 것으로 추정된다.

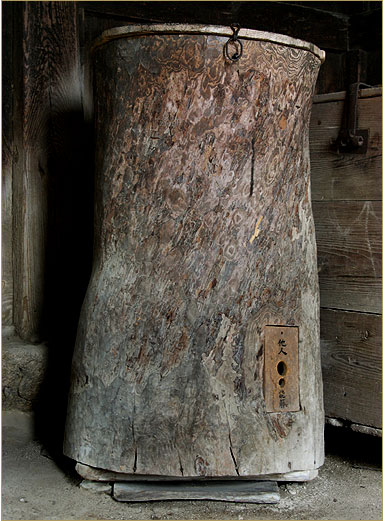

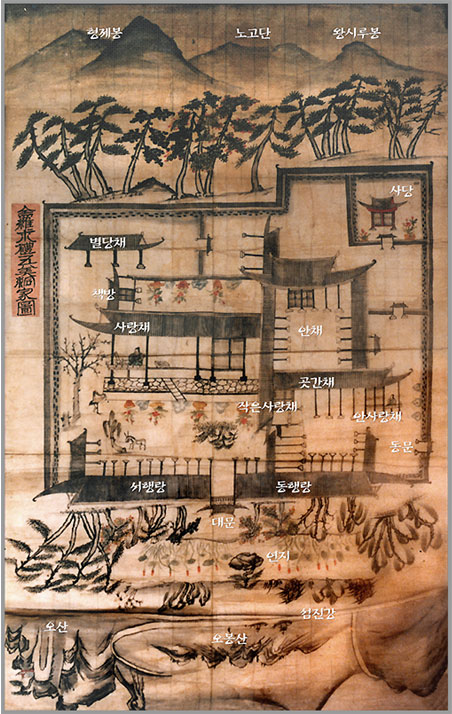

조선 영조 때 유이주(柳爾胄)가 낙안군수로 있을 때 건축했다. 큰사랑채 대청 위의 상량문에 따르면 영조 52년(1776)에 세운 것으로 되어 있다. 조선 후기 귀족 주택의 모습을 잘 나타내고 있는 남아 있는 몇 안되는 건축물이다. -자형 행랑채, ㅜ자형 사랑채, ㄷ자형 안채가 그대로 보존되어있고 사당과 연당이 남아 있다. 집을 지 은 12년 후에 유이주가 작성한 <장자구처기>에 따르면 최초 운조루는 78칸집이었다. 화재와 세월로 인한 유실, 필요한 의한 복구와 증축 등의 과정이 있었다. 2007년 문화재청의 실측 조사에 의하면 현재 63칸이 보존되어 있다. 운조루의 구조양식은 기둥과 기둥 위에 건너 얹어 그 위에 서까래를 놓는 나무인 '도리'와 그 도리를 받치고 있는 모진 나무인 '장여'로만 된' 민도리집' 구조이다. 지붕은 사랑채, 안채가 이어 있으며 팔작지붕이다. '운조루' 는 일종의 택호에 해당하는데, 원래는 큰사랑채 이름이다. '구름 속에 새처럼 숨어 사는 집'이란 뜻이다. 운조루와 오미동은 이른바 길지(吉地)로 유명한데 길지란 지덕이 있는 좋은 집터란 뜻이다. 하지만 세상사 요행은 없는 것이고 누구나 그러하듯이 성실하게 노동하고 그 댓가로 살아가는 사람사는 이치는 동일하다. 사람 살기에 안온한 땅이란 뜻으로 이해하면 족할 것이다.

대문을 중심으로 양쪽의 외행랑은 동행랑과 서행랑으로 불렀다. '전라구례오미동가도'에서 보면 양쪽 행랑에서 북쪽으로 솟아 올라간 익랑은 각각 동족침사(東足砧舍)와 서협랑(西挾廊)이라고 불렀지만 지금은 없다. 행낭채는 대문을 중심으로 남쪽 담장 대신 18칸이 일직선을 이루고 있다. 지금은 헛간과 창고 등으로 쓰이고 있지만 옛날에는 노복들이 살았다. 솟을 대문 동쪽으로 작은문이 있어 안주인이 출입했다고 한다. 건축 당시 이 행낭은 대문을 중심으로 각각 12칸이었으나 지금은 동쪽이 11칸, 서쪽이 7칸만 남아있다.

대문을 중심으로 양쪽의 외행랑은 동행랑과 서행랑으로 불렀다. '전라구례오미동가도'에서 보면 양쪽 행랑에서 북쪽으로 솟아 올라간 익랑은 각각 동족침사(東足砧舍)와 서협랑(西挾廊)이라고 불렀지만 지금은 없다. 행낭채는 대문을 중심으로 남쪽 담장 대신 18칸이 일직선을 이루고 있다. 지금은 헛간과 창고 등으로 쓰이고 있지만 옛날에는 노복들이 살았다. 솟을 대문 동쪽으로 작은문이 있어 안주인이 출입했다고 한다. 건축 당시 이 행낭은 대문을 중심으로 각각 12칸이었으나 지금은 동쪽이 11칸, 서쪽이 7칸만 남아있다.

운조루 대문 앞으로는 마당은 없고 바로 긴 연못이 가로 놓여 있다.

연지에는 섬이 하나 있었다. 이는 삼신산을 뜻하는 것이었다고 한다.

조선시대 상류층의 조경관이었던 천원지방(天圓地方-하늘은 둥글고 땅은 네모짐)을 표현한 것이다.

주변으로 각종 연화(蓮花)를 비롯한 화초를 심었다. 원래는 약 200평 되던 것이 지금은 일부만 남아 있다.

연당은 맞은편에 보이는 오봉산(五峰山) 삼태봉(三台峰)이 화산이어서 화기를 막기 위한 것으로 전한다.

사랑방 서쪽에는 대청 2칸이 있는데 이것이 운조루이다. 운조루는 이 집의 택호이기도 하다.

운조루는 도연명의 귀거래사라는 칠언율시의 머리글자만 따온 것으로 추정하고 있다.

雲無心以出岫 구름은 무심히 산골짜기에 피어오르고

鳥倦飛而知還 새들은 날기에 지쳐 우리로 돌아오네

대문은 1776년에 세워졌지만 얼마 되지 않은 1804년에 한 번 중수되었다.

창건주 유이주 사후 홍살문이 내려져서 중수된 것이다.

현재 대문은 맞배의 솟을대문이지만 최초 모습은 '전라구례오미동가도'에서 보면 합각지붕이다.

중수하면서 현재와 같은 솟을대문으로 바뀐 것으로 추정할 수 있다.

옛날에는 대문에 '호랑이 머리뼈'를 걸어 두었지만 도난을 맞은 이후 '말 머리뼈'로 대신하고 있다.

![]()

![]()

'내가 쓴 글 > 여행 · 등산' 카테고리의 다른 글

| 남도여행 (화개장터) (0) | 2013.05.31 |

|---|---|

| 남도여행 (구례 곡전재) (0) | 2013.05.30 |

| 천은사 (잠시 속세를 떠나 그 신선함과 아름다움에 빠져본다.) (0) | 2013.05.27 |

| 유채꽃, 그 광활함에 빠져본다.(구리 유채꽃축제) (0) | 2013.05.14 |

| 남산골 한옥마을 (0) | 2013.04.30 |